頸部痛と聞いて想起すべきもの

危険:クモ膜下出血、AMI・大動脈解離、頸部動脈解離、脊椎急性硬膜外血腫、細菌性脊椎炎・椎間板炎・硬膜外膿瘍、髄膜炎

準危険:亜急性甲状腺炎、咽頭後壁膿瘍・急性喉頭蓋炎、頸部帯状疱疹、石灰沈着性頸長筋腱炎、Crowned Dens Syndrome

前頸部の症状か、後頚部の症状かで分類

✅前頸部

急性発症(+):虚血性心疾患、腫瘍様甲状腺腫

嚥下で悪化(+):咽頭炎、喉頭蓋炎、咽後膿瘍・顎下膿瘍、甲状腺炎、石灰沈着性頸長筋腱炎

その他:大動脈炎、菊池病(組織球性壊死性リンパ節炎)

✅後頚部

・外傷(+):頚椎捻挫・打撲

・急性発症(+):偽痛風、脊髄クモ膜下出血、脊椎硬膜外血腫、椎骨動脈解離、転移性脊椎硬膜外腫瘍

・発熱(+):化膿性脊椎炎・椎間板炎・硬膜外膿瘍、咽頭後壁膿瘍、急性喉頭蓋炎、髄膜炎、石灰沈着性頸長筋腱炎、Crown Dens Syndrome、帯状疱疹など

・運動障害・感覚障害(+):頚椎症性神経根症、多発性硬化症

・皮疹(+):帯状疱疹

**************各疾患TIPS**************

⭕咽頭炎)最も多い。

⭕頚椎捻挫・打撲)外傷後翌日が最も痛みが酷くなる。

⭕髄膜炎)頭痛が多いが、前屈で後頚部痛が増悪することがある

⭕有痛性甲状腺炎)嚥下痛で発症することが多い。発熱・動悸・発汗過多・倦怠感などの甲状腺中毒症を呈する

⭕化膿性脊椎炎)急性の発熱を伴う安静時痛のものから発熱がなく慢性経過のものまで様々。運動で増悪。脊柱正中の痛み。棘突起に圧痛があることが多い。赤沈の高度上昇。頚椎病変では疼痛や発熱がなく突然の四肢麻痺で発症することも。

⭕咽後膿瘍:上気道炎症状や咽頭異物(魚の骨)による外傷が先行。リンパ節腫大を伴う。頸部屈曲で増悪する(喉頭蓋炎は頸部進展で増悪する)。

⭕菊池病:急性発症の片側のリンパ節痛。関節痛・発熱・倦怠感を伴う。採血でWBC低地。若年女性に多い。

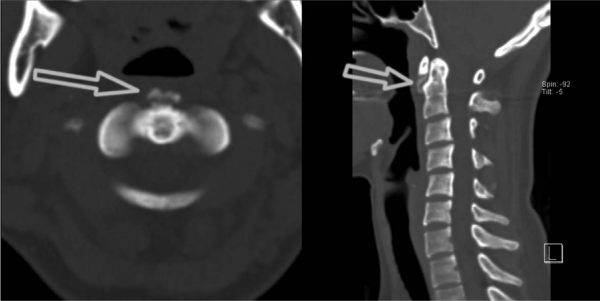

⭕石灰沈着性頸長筋腱炎:

頸長筋膜へのCa塩の沈着で起こる結晶誘発性の炎症。20〜50歳に好発。急性の後頚部痛・頸部運動制限・嚥下痛が出現。採血で炎症反応上昇あり咽後膿瘍や化膿性脊椎炎などとの鑑別が大事。CTで第1〜第2頚椎前面の頸長筋付着部に石灰化像出現。MRIで咽頭後壁の頸長筋に一致する部位の腫脹や浮腫。液体貯留。治療はNSAIDs・安静。重症例はステロイド。

⭕椎骨動脈解離

後頚部痛・後頭部痛

40〜50代の男性に最も多い

日本では椎骨動脈解離>>内頚動脈解離

スポーツの際の急な首の回旋や生体やマッサージの時の施術、咳嗽や嘔吐などが原因となりうる。

後頸部痛は解離血管と同側に生じるが、両側に生じることもある。

発症は突然の雷鳴様頭痛だけでなく、持続痛のこともある。

痛みは2/3は拍動性であるが1/3は非拍動性と言われる。

クモ膜下出血をきたす解離では意識障害を、クモ膜下出血を来さない解離では延髄外側症候群をきたすことが多い(中膜・外膜が断裂するとSAHになる。血管閉塞や遠位塞栓では梗塞になる)。

クモ膜下出血を来さない場合では1−10日後(平均4日後)に神経症状が出現する。

【身体所見】

小脳症状の有無が大事。椎骨動脈は後方循環系なので脳幹や小脳症状が出現しうる。

めまいや解離性知覚障害(触覚は正常で、温痛覚障害あり)、球麻痺(嚥下障害、嗄声)、ホルネル徴候など

【検査】

脳血管造影が確定診断に有用であるが、MRAやCTAは侵襲が低く簡便であるためまず行われる。MRIではBPASで血管の外形の評価、MRAでの真腔・偽腔の評価、T1/T2WIでの血管壁の評価などを総合的に行うことが重要。

・脊髄硬膜外血腫

脊髄を覆うものとして内側から軟膜、くも膜、硬膜があるが硬膜外血腫とは何らかの原因により一番外側の硬膜と脊柱管の間に血腫ができる病態。

発症頻度は10万人に0.1人と稀な疾患であるがMRIの普及で近年増えているという。

抗凝固薬内服患者や出血傾向の患者で特に疑う。

軽微な外傷、咳やくしゃみ、重いものを持ったものなどを契機に突然発症。

(脊髄静脈には静脈弁がないので咳やくしゃみのように胸腔内圧が上昇する状況において破綻しやすいという説もある。)

好発部位は下部頚椎〜上部胸椎。

頸部を動かした時に痛みが増悪

血腫ができた部位に一致した圧痛

疼痛から数時間後、脊髄圧迫により膀胱直腸障害や運動感覚障害が出現する。

(血腫は静脈性に作られるので徐々に血腫が増大して神経症状の出現に時間がかかる)

四肢麻痺や対麻痺が多いが片麻痺のこともありうる(脳梗塞と誤診されやすい)

【検査】

CT,MRI

CTでは以下のように脊髄内、脊柱管内に高吸収域として認められるが、鑑別として上がらないと見つけるのは容易ではない。

画像参照:https://www.yodosha.co.jp/rnote/gazou_qa/9784758115445_1a.html

✅クラウンデンス症候群

crowned dens syndrome(クラウンデンス症候群)

✅細菌性脊椎炎

また追記します。